振声琴坊创始人吴健

——访振声琴坊创始人吴健

“泠泠七弦上,静听松风寒。”那幽幽琴音,曾抚过三千年文人的心绪,却在喧嚣的现代生活中渐成绝响。而在广陵琴韵悠扬流转的扬州,青年斫琴师吴健,正以斧凿为笔、木料为纸,将对传统的全部赤诚与热爱,都细细刻入古琴的槽腹肌理之间。身为这项非遗项目的代表性传承人,他不仅用一双巧手唤醒了沉睡千年的琴音,更以温润而坚定的匠心,让古老的琴艺在当代焕发出新的生命力。从年少时独自摸索的青涩年华,到亲手所斫之琴被故宫博物院珍藏的高光时刻;从坚守一份纯粹的传统匠心里,再到走进校园、传播琴学的大爱之路——吴健的每一步,都踏在非遗传承的道路上,也印在热爱传统的后来人心里。

初闻清音倾心 苦修绝艺承脉

扬州,古称广陵,自唐宋起便是弦歌不辍的琴韵古城。“主人有酒对今昔,请奏鸣琴广陵客”,一句唐诗,如轻叩门环,悄然揭开这座城市与七弦之间千年不绝的回响。1979年,吴健生于江苏南通,在外公的言传身教间,一粒传统文化的种子,早已悄悄落进他年幼的心田。直到那个寻常又不寻常的日子,他第一次听见古琴的声音——那样质朴,又那样深邃,如深山幽泉漫过心间,只一瞬,便将他整个人牢牢攫住,从此“沉迷其中,难以自拔”。

大学毕业后,当同龄人纷纷走向更宽阔的坦途,他却转身踏上古琴这条少人同行的窄路。那是上世纪90年代,古琴仿佛一阕被时光遗忘的旧曲。“不要说有人教,很多人连古琴长什么样子都没见过。”没有师傅引路,他只能独自在暗夜中摸索。一遍遍对着模糊的录像带模仿指法,一页页翻着泛黄的书本揣摩斫琴的玄机。工作室里那盏孤灯,默默陪他度过一个又一个深夜,也照亮了他那份近乎固执的初心。

说起最初斫琴的岁月,最难忘的是第一次髹漆。那是扬州的六月,暑气如蒸,他却因对生漆严重过敏,浑身布满水泡,痛痒钻心。汗水和痛楚交织,他咬紧牙关,手中的活儿却一刻不停。“为爱千千万万遍”,这句话他默念在心底,像是一句咒语,也像是对自己唯一的交代。这份痴,这份傻,竟让身体在反复煎熬中生出抗体,也让他在无人看见的角落,亲手点亮了一盏属于自己的、微光闪烁的灯。

为了真正触及技艺的灵魂,他先后拜入广陵琴派第十二代传人唐迺扬先生与制琴大师田双琨先生门下,从此踏上更为艰苦的修行之路。那几年,为了上京求教,他每月两次往返于扬州与北京之间。周五晚上,他总是匆匆跃上那列熟悉的绿皮火车,在哐当声中昏沉睡去;周六清晨一到,便直奔师父家中;周日晚再裹着一身疲惫踏上归程,周一清晨抵达扬州,又径直赶回工作岗位。这样的奔波,周而复始,像一场没有终点的苦行,他却从未喊过一声累。

制琴初期,琴音总是不伦不类,“四不像”。他不甘心,特意请教师父亲临指点,甚至大胆地将传世老琴小心拆解,俯身贴近,细察那一寸寸槽腹间的起承转合。在无声的木纹里,他仿佛与古人的匠心默默对话。正是这份“心如蒲丝韧”的坚持,让他渐渐听懂了木料中沉睡的心跳,也让他的生命与广陵琴派的血脉深深交融,终于,他接过了那盏不灭的传承之灯。

斧凿雕琢岁月 琴韵响彻琼宇

“伏羲见凤集于桐,乃象其形削桐制以为琴。”古琴制作,自古便是一场与时间对话的修行,每一道工序都浸透着斫琴人的耐心与灵魂。吴健深谙,一床好琴的生命,从选材那刻便已悄然开始——他只选那些松透通透、历经百年风雨的上等桐木或杉木。这样的木头,才有呼吸,有记忆;做出来的琴,音色才能古朴、厚实、圆润,共鸣起来像是能与天地呼应。

选料之后,是画样、掏槽腹、合底板、装配件、裹布、上灰胎……每一步都急不得,也错不得。灰胎要在静谧中沉淀两年,才能进入打磨、闭浆、修漆的下一程;传统大漆需一遍遍涂抹,一遍遍打磨,仿佛在光阴中反复摩挲;最后,再用橄榄油与纳米珍珠粉细细推光,直到琴面泛起如玉般温润的光泽——那是一种被时间驯服的美。

近二十年的斫琴岁月,让吴健的手艺渐渐有了自己的呼吸。他所制的琴,音色古朴中透着轻灵,浑厚却不显空洞,余韵绵绵不绝,手感柔顺如抚丝弦。散音松沉,似远古的回响;泛音清透,如天外传来的梵唱;按音则丰富多变,指尖起落间,吟猱的余韵如思绪般细微而悠长。

他尊重传统,却从未被传统束缚。为复活古法漆艺,他苦心钻研,重现了明代的八宝灰胎工艺,让琴音在醇和中透出隐隐金石之韵;他将犀皮漆、蛋壳镶嵌融入琴身装饰,既保留文人琴的淡雅气质,又为琴面添了几分艺术意趣;而他倾心打造的“苍松龙鳞”系列金丝楠木古琴,更是将自然之灵与人工之巧融为一体。这一系列的灵感,源自 2012年四川雅安友人所赠的一块千年金丝楠乌木,由于木料长度不够做正常规格的古琴,被摆放工作室角落几年之久。直到有一天, 他在河边看见一棵被大风折断的树木断面,那沧桑的纹理击中了他——就是它了。起初请南通非遗雕刻传承人雕琢,成品却失之呆板,令他怅然。他不肯放弃,反复沟通,陪伴传承人耗时一个多月细细修改,终于,树皮的沧桑与龙鳞的起伏在刀下重生。这一系列,后来也荣获了国家外观设计专利。

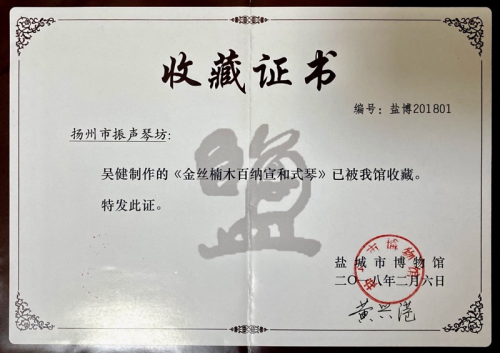

匠心不语,却自有回音。2018年2月,他斫制的金丝楠百纳宣和式古琴被盐城市博物馆珍藏;四个月后,金丝楠伏羲式古琴入藏云南省民族博物馆;2019年9月,他的金丝楠蕉叶式古琴,更走进了故宫博物院,成为永久的典藏。为这床琴,他数月间频繁往返于北京与扬州,不仅选用珍贵的金丝楠,更在形制上大胆突破:将传统蕉叶琴的三片叶增为四片,既暗合“事事如意”的吉祥寓意,又让音色愈发清透悠长。琴身秀美,边缘如波浪轻卷,指尖轻抚之间,恍若听见芭蕉夜雨,大珠小珠落玉盘般的清响。

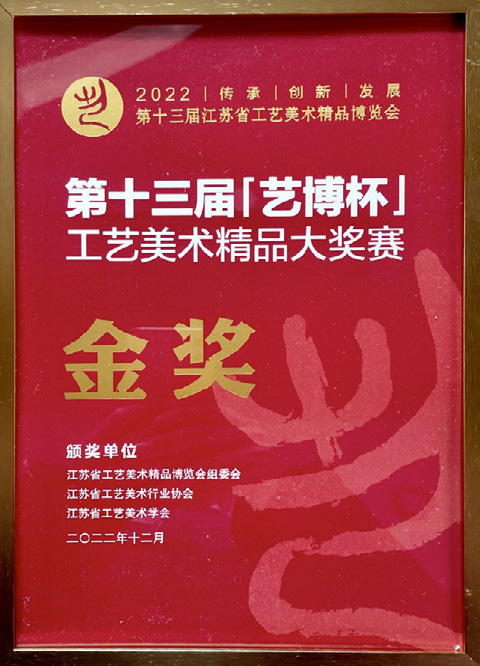

此后,荣誉接踵而至:2022年9月,《苍松龙鳞》获首届中国非物质文化遗产“非创杯”文创大赛金奖;同年12月,《竹影禅韵》获江苏省“艺博杯”金奖;2023年10月,《朽株禅韵》再获下一届“艺博杯”金奖……这一切,不只是对他手艺的认可,更是对他那“一生只为一事,一世只怀一心”的匠心的温柔回响。

广开琴门传道 静守匠心流芳

“一床好琴,不光是音质、做工,更要让寻常琴友也能拥有。”在吴健心中,古琴从来不只是高悬于壁的艺术品,更是握在手中、响在心底的活态传承——“琴者抚琴的过程,就是文化流淌的过程。”

为了让这门古老技艺真正“活”下来、“走”下去,2015年,他创办振声琴坊,潜心研究古琴制作与演奏教学;之后又连续开办了“振音堂斫琴体验班”,带着众多爱好者亲手触碰木材的肌理,聆听刨刀下的低语,在每一道工序中,感受斫琴背后的艰辛与喜悦。

他的专注与专业,也渐渐被时光看见:先后受聘为溧阳市古琴协会斫琴工艺顾问,当选北京古琴文化研究会与广陵琴社理事;2023年,他入选中国传统文化促进会“中华优秀传统文化人才库”,成为古琴制作技艺高级传承人;扬州市人社局也授予他“吴健技能大师工作室”称号,致敬他在金丝楠木古琴制作上的不凡匠心。

时代的琴弦不断更张,紧跟时代潮流,开始尝试着新的传承模式。2024年9月,他开始了线上古琴制作技艺分享直播,当他第一次进入直播间,从起初面对镜头的沉默拘谨,到后来从容讲述,他把这小小屏幕变成了没有围墙的琴堂——不仅展示斫琴的每一道痕迹,更坦诚分享如何辨别良琴、剖析行业中“鱼目混珠”的陷阱,帮助爱琴之人绕过弯路、触摸真实。“作为工艺美术师和非遗传承人,我有责任让更多人听懂古琴,不被迷雾遮眼。”这份真诚,也在屏幕那端,收获了无数无声的共鸣。

更难得的是,他从未忘记手艺人身后的社会责任。作为CCTV爱心慈善大使,他在扬州发起“广陵琴荟——点燃希望、琴韵传梦”公益活动,通过讲授斫琴技艺、义拍古琴,将所得全部捐给贫困地区的孩子,成为扬州非遗传承人中公益行走的先行者。而对早年流传在外的琴,只要出现问题,他都承诺终身维护——“做好每一件事,服务好每一位琴友”,这句朴实无华的承诺,是他对“匠心”最真诚的诠释。

望向远方,他心中有清晰的脉络:未来三五年,他想带古琴走得更远,同时让“古琴进校园”的公益行动持续发声,使年轻的心灵能与千年清音悄悄对话;而从更长的时光来看,他盼望将振声琴坊慢慢熬成一家“百年老店”,让广陵琴派的制琴技艺,如静水深流,不绝不灭。

一琴一世界,一人一生心。吴健以斧凿为笔,在木料与漆色间,续写着千年的琴语;以热爱为光,在非遗传承的漫漫长途中,温柔而坚定地点亮下一程。他的故事,不只是一名匠人的独奏,更是无数守艺人的合鸣——正因有他们,中华文明的脉络,才能在时光的淘洗中,始终温热、始终如琴音般,袅袅不绝。