芜湖千军岭流体发动机科技有限公司创始人从宏锦

四秩匠心驭风雷 ,一念初心铸重器

——访芜湖千军岭流体发动机科技有限公司创始人从宏锦

他创立的芜湖千军岭流体发动机科技有限公司,以数千次实体实验为锤、不变初心为火,在流体机械领域壁垒上凿出照亮行业未来的光芒。四十年来,他聚焦能源与动力机器的原理及发动技术原理、流体能及机械能与机械运作规律的关联要素,研发数十种样机,完成数万次推理论证与数千次实验,积累高精尖实干经验才能、练就卓越专业才能,无数成功案例与扎实成果,印证其行业积淀与突出贡献,赢得广泛认可。

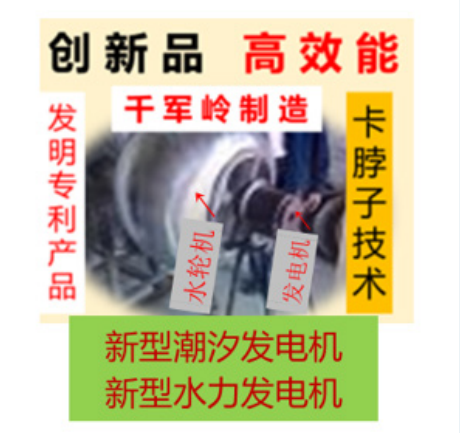

“双碳”目标引领绿色变革的关键期,从宏锦与他的能源与动力创新研究团队以中国制造自主创新信念、攻坚“卡脖子”技术的毅力及精益求精的匠心,直面行业核心难题。从填补空白的潮汐能发电装置、零排放空气动力引擎,到效能提升13倍的风力发电机、多元场景高效热力系统;从改变曲轴连杆提效的第一代的柴油机、汽油机、燃气发动机,到改变多结构再提效的第二代的柴油机、汽油机、燃气发动机,每项成果都是他深耕创新的写照。他以行动践行推动人类能源、发动机、环保及制造业质的升级的使命,助力企业迈向行业领军,为全球能源环保事业、发动机及制造业贡献中国智慧与方案。

勇往穷途 破能源壁垒

若将能源比作现代工业奔腾不息的血液,那么发动机,便是驱动人类文明不断前行的强健心脏。回望全球工业发展的壮阔历程,每一次动力技术的跨越式突破,都曾掀起颠覆时代的产业巨浪。如今,当绿色转型与产业升级的双重浪潮席卷全球,中国正以坚定的步伐从“制造大国”向“制造强国”稳步迈进。在这条充满挑战与机遇的征程上,离不开一群深耕基础技术、敢于挑战国际巨头的“隐形冠军”与“技术守夜人”,而从宏锦,正是其中极具代表性的一员。在时代洪流中,他以“勇往破穷途”的胆识,以“静默应风雷”的沉稳,成为推动中国流体发动机技术突破的重要“划桨人”。

自上世纪80年代起,从宏锦便毅然踏上了一条在旁人眼中近乎“偏执”甚至“荒诞”的技术探索之路。彼时,他还是一名默默无闻的普通工作者,一次偶然的机会,他目睹朋友组装一台简易发电机,一个石破天惊的念头如闪电般在他脑海中闪现:“既然电可以生磁,驱动世间万物运转,那无处不在的风,为何不能成为驱动世界持续运转的永恒动力?”

这颗看似微不足道的疑问种子,在他心中迅速迸发出燎原之势。那是中国能源技术尚处于蹒跚学步的年代,传统发动机领域被海外技术牢牢垄断,能效低下、废气横流是当时行业的普遍景象,而作为能量转换核心的流体机械,更被死死禁锢在“低效”的沉重枷锁之中。但从宏锦身上,有着一种近乎天真的无畏勇气,他不被所谓的“行业天条”束缚,始终笃信“心之所向,素履以往”,决心打破技术垄断,探索属于中国的流体发动机创新之路。

于是,一切从零开始。他如着魔般从最基础的发电机结构入手,如饥似渴地搜罗所有能找到的机械专业书籍,在昏黄的灯光下,无数张草图被密密麻麻的线条与公式填满,每一笔都承载着他的探索与希冀。家中的小院,成了他最初的“研发圣地”,堆满了从各处淘来的废旧零件,他像一位痴迷的炼金术士,凭借双手一点点拼凑、敲打出一个又一个简陋却满含希望的测试模型。无人能预料,这看似“一时兴起”的火花,竟最终燃成了照亮他此后四十载人生的不灭炬火,指引他在技术探索之路上坚定前行。

创业之路布满艰辛,最初面临的困境并非高深的技术壁垒,而是蚀骨般的资金短缺。他无力投入生产,无法建造像样的实验室,甚至连购置一个关键的零部件,都要依靠省吃俭用攒下的微薄积蓄。然而,命运的辩证法则往往如此,正是这份物质上的“极度匮乏”,反而馈赠给他最珍贵的礼物——充足的时间。当外界纷纷忙于追逐转瞬即逝的市场风口时,他却能沉下心来,沉浸在自己的技术宇宙中,在台灯投射出的那一圈光晕里,与星辰为伴,反复推演着心中理想的能量转换蓝图,为后续的技术突破积蓄力量。

那是无数个与孤寂对抗的日夜:几十套技术方案样机在不断改进中完善,数千次实体实验在失败的灰烬中涅槃重生,数万次逻辑推演在晨光与星空间交替进行。多少个深夜,他常如触电般从梦中惊醒,只因脑海中倏忽闪现一个结构改进的灵感,便立刻披衣起身,扑向满桌的图纸与零件,迫不及待地深入研究;想起某个尚未验证的结构设计,便即刻动身前往“小院实验室”,动手开展实验。这份对技术的执着与热忱,支撑着他熬过一个又一个艰难的日夜。

“那时候,我连风能计算公式都不完全信服,”从宏锦回忆起往昔岁月,语气平静却蕴含着不容置疑的坚定力量,“理论是别人总结的,数据必须由自己验证。我只相信通过实验跑出来的真实结果。”

正是这份根植于实践、近乎执拗的笃信,引领他成功挣脱传统理论的桎梏,在主流风能公式之外,敏锐洞见了一片全新的效率疆域。他凭借丰富的实验经验与深入思考,敏锐捕捉到一个关键规律:机械效率并非一成不变的常数,而是会随着结构设计的精妙调整产生灵动波动。这一发现,为他后续的技术创新奠定了重要理论基础。

四十年前,那颗被一阵清风唤醒的梦想种子,如今已成长为枝繁叶茂的“技术森林”。2019年,从宏锦正式创立芜湖千军岭流体发动机科技有限公司。尽管公司规模不大,但其掌握的技术体系却如巨树的根系般,广泛覆盖风力、水力、潮汐、热力等多类能源转换领域。其中,“无叶尖流风力发电机”“空气动力发动机”“潮汐发动机”“水能发动机”,以及“颠覆性结构造就颠覆性发动技术的柴油机、汽油机、燃气发动机、涡轮发动机、涡扇发动机”,更是堪称行业内的“技术王牌”,部分产品效能提升可达惊人的13倍以上,远远将行业普遍水平甩在身后,彰显出强大的技术竞争力。

慧心巧思 写行业注脚

如果说13倍的能效提升,是从宏锦四十年心血凝结而成的耀眼硕果,那么“无法被轻易复制的新的能效技术瓶颈壁垒的卡脖子技术”,便是让这颗果实能够傲然挺立于行业枝头、深扎于技术土壤的坚实根系。“同行或许能模仿出产品的外形,却永远无法复制其内在的核心逻辑,”从宏锦解释道,语气中没有丝毫炫耀,唯有对技术规律的深深敬畏,“只要偏离了我们设定的专利基点,产品能效就永远无法达到理想状态。”

这份对技术的敬畏,并非空穴来风,而是源于他对“细节”二字近乎极致的追求。在精密复杂的流体机械世界里,从宏锦技术版图的王冠上,最璀璨的明珠,莫过于他倾注毕生心血发现的“机械效率新解”:他敏锐洞察到,即便输入的能量总量保持恒定,当机械结构的约束条件发生改变时,能量转化效率也会随之产生灵动波动。而他进一步揭示的“直径越大,摩擦阻力与输出电能呈几何倍数协同增长”的规律,更是石破天惊,彻底颠覆了行业内“摩擦损耗必然为负面效应”的传统认知,为流体机械的结构优化与效能提升提供了全新思路。

“公式是固定不变的,结构却能灵活调整。”从宏锦的这句话,看似轻描淡写,实则重若千钧,是对国际通行风能计算法则的根本性质疑。也正因如此,他设计的产品方能展现出近乎“神迹”的卓越性能:他研发的风力发电机,能在每秒1米的微风环境中悄然启动,而传统风力发电机在风速达到2米/秒时仍处于“沉睡”状态;他打造的小型水力发电机,即便在涓涓细流中也能实现高效运转,充分利用每一份水资源;他研发的蒸汽发动机,更能化腐朽为神奇,将生物质、沼气乃至垃圾燃烧产生的热能,通过水汽的磅礴力量,高效转化为清洁电力,实现资源的循环利用。

“这些技术绝非空中楼阁,只要能获得充足的资金支持,每一项都能顺利落地转化为实际产品,包括那些依靠颠覆性结构造就颠覆性发动技术的新型高效节能减排的柴油机、汽油机、燃气发动机、涡轮发动机、涡扇发动机、潮汐发动机、水能发动机等系列产品,都具备成熟的落地条件。”谈及此处,从宏锦的眼中闪烁着复杂的光芒,既有对技术可行性的绝对自信,也蕴含着对现实资金窘境的深沉无奈。

在从宏锦简朴的民间实验室一角,静静躺着一本泛黄起皱的笔记本。本子里密密麻麻记录着他不分昼夜开展的数千次实验数据、详细的结构草图,以及偶尔闪现的思想火花。笔记本的扉页上,他用工整的笔迹写下了一句誓言般的格言:“机械不会说谎,你对它多认真,它就会给你多好的答案。”这句话,不仅是他对技术研发的郑重承诺,更是他四十年如一日坚守匠心的灵魂注脚,见证着他在技术探索之路上的每一份付出与成长。

那些难以被轻易复制的全新能效技术瓶颈壁垒、那些一个个填补行业空白的创新方案,从来都不是天赐的奇迹,而是四十年晨昏颠倒的坚守与付出——是对技术极致敬畏的坚守,是对效率执着追求的坚守,更是对内心深处“想为国家能源事业、发动机事业、环保事业、制造业做点实事”朴素初心的坚守。从宏锦用四十年的时光,将这份坚守融入每一次实验、每一次改进,最终成就了如今的技术高度与行业地位。

长风万里 荡绿色未来

在这个追逐“短平快”利益的时代洪流中,从宏锦的坚守犹如一座沉静而坚定的灯塔,始终指引着自己的方向。他从未随波逐流,从不为短期利益降低技术标准,宛如一位执着的“技术守林人”,在流体机械的浩瀚森林中,默默培土育林四十载,守护着技术创新的初心与底线。

他曾多次带着自己的心血结晶与行业专家交流探讨,却常常因“没有高等学历背景”“理论体系非主流”而遭遇质疑与冷眼。有一次,一位专家当面诘问他:“你究竟懂多少能量转换的理论知识?”面对质疑,从宏锦没有过多辩解,只是默默取出一沓沉甸甸的实验记录,平静地回应:“我或许不懂太多高深的理论,但这些实验数据不会说谎,都是有物有据的事实。有些东西,理论上看似可行,实际却无法实现,就像‘立一根柱子到天上,再拉一根绳索连接到很远的国家,用卷扬机把东西拉到柱顶,再让这些东西顺着绳索滑到目标国家’,理论上似乎成立,可在当下的现实条件中根本无法实现。”他甚至坦然向行业发出挑战:“欢迎任何人带着全球最先进的产品,与我的设备进行公开对比测试。只要有产品能超出我的产品能效,那就证明我的产品技术已经落后。”

然而,时至今日,仍没有一场对比测试能够撼动他由数千次实验铸就的技术丰碑。他的产品性能与技术实力,在一次次潜在的挑战与实际的检验中,始终保持着行业领先地位,用事实证明了自己技术的可靠性与先进性。

这种对“真实”近乎固执的坚守,正是工匠精神的最纯粹的底色——不俯首于权威,不困于固有成见,只信奉实践给出的最终答案。在从宏锦眼中,当前能源领域最深层的困局,并非“缺乏新技术”,而是“缺乏打破传统的勇气”。“太多人沉迷于对现有技术的‘小修小补’,只是调整参数、优化外观,却没有人敢触碰核心的结构革命,因为整个行业都默认‘传统的便是真理’。”他的言语间没有抱怨,更多的是一种对行业发展的深沉惋惜,“但清华的教授曾一针见血地指出——‘唯有结构之变,方能引发能效之跃’。我曾结合新产品与传统产品的对比测试数据,问朋友‘究竟是能量守恒定律有错,还是新产品有错’?朋友坚定地说‘实际做出的产品数据与理论数据不符时,产品事实绝对是正确的,产品事实不会出错’。从新式风力发电13倍的效能,到传统风力发电40%的效能、传统汽轮机发电40%的效能,再到传统轴流式、斜击式、灌流式、混流式、灯泡式等不同结构水轮机水力发电40%至90%不等的效能情况中,我发现这些都处于能量守恒定律的范畴内,不同效能完全是由各领域不同类型结构所造就的能量效应输出规律决定的,只是传统技术的能效过低。这一现象既说明能量守恒定律受发动机结构条件的限制,也表明能量守恒定律及文凭头衔在一定程度上束缚了人们的创新思维。我四十年来的勇往直前,就是在为这些观点写下最坚实的实践注脚。”

从宏锦的技术成果,早已超越个人成就的范畴,成为叩击时代需求的有力重音。在全球能源日益紧张的今天,13倍的能效提升,意味着对自然资源的极大节约与生产运营成本的显著降低,为缓解能源压力提供了切实可行的解决方案;在“双碳”目标指引的绿色发展道路上,零排放的空气发动机、高效的风力与水力发电技术,正是推动绿色转型、实现可持续发展的梦寐以求的利器,为环保事业注入强大动力;而那些依靠颠覆性结构造就颠覆性发动技术的柴油机、汽油机、燃气发动机、涡轮发动机、涡扇发动机、潮汐发动机、水能发动机,更是兼具高效与节能减排优势的核心装备,助力传统产业升级;对于立志突破“卡脖子”技术环节的中国制造业而言,这样完全自主原创的技术体系,无疑是打破海外垄断、实现产业升级的关键基石,为中国制造业的高质量发展保驾护航。

从宏锦常说,他所从事的事业从来不是“一个人的战斗”,而是与伟大时代同频共振的征程。他亲身经历了中国能源事业从“依赖引进”到“自主创新”的艰难跋涉,也亲眼见证了中国制造业由“规模扩张”向“质量突围”的转型跨越,而他的研究,正是顺应这一时代洪流的必然产物。“国家现在高度重视制造业发展与绿色可持续发展,我的这些技术,恰逢其时,能够为国家发展贡献力量。”他的语气沉稳而充满期待,“只要能将这些技术成功转化为实实在在的产品,就是为国家做最实际、最有价值的贡献。”

这份朴素而真挚的期待,已沉淀为他对未来清晰而具体的发展蓝图:若能获得有力支持,第一年将全力完成产品研发与量产准备工作,让高效发动机从模型产品变为现实产品;第二年将产品推向全国市场,让清洁能源技术照亮更多城市与乡村的角落,惠及更多企业与民众;第三年乃至更长远的未来,他梦想构建一个以其核心技术为支撑的绿色能源系统,真正实现“让每一缕风、每一滴水、每一股汽、每一股气、每一滴油,都发挥出最大的能量价值”,为全球绿色能源发展提供中国方案。

他计划在第五年将技术与产品推向国际市场,让中国自主研发的流体机械技术,在全球能源舞台上刻下鲜明的“中国印记”,提升中国在全球能源技术领域的话语权与影响力。“从生产流程优化到技术细节完善,所有环节我都早已了然于胸,现在只等待那关键的‘临门一脚’,推动技术与产品实现全面落地。”他的语气平静却透着一股风雨不动的笃定,这份笃定,源于四十年光阴的深厚沉淀——每一个零件的精准尺寸、每一处结构的完美弧度、每一次能效的突破跃升,都早已融入他的生命轨迹,成为一种深入骨髓的“肌肉记忆”,支撑着他在追逐梦想的道路上稳步前行。

他还明确提出,力争在5年左右的时间里,成功开发出特种发动机,进一步拓展技术应用领域,为行业发展开辟新的空间。

如今的从宏锦,依然坚持每天投身于技术的持续深化创新与探索研发实验中,仿佛四十年的时光没有在他身上留下丝毫疲惫,只沉淀下对事业愈发浓厚的热爱与执着。

《孔庙游》

七律古韵

从宏锦

万载沧桑文化帝,

当年社仕后人师。

和谐世界谁长久?

孔圣经纶尽迟持!

从宏锦创作的这首七律古韵《孔庙游》,这不仅是他对中华文明中“择一事,终一生”坚守精神的崇高仰望,更是他为自己四十年技术探索之路写下的最好注脚,彰显出他对初心的坚守与对使命的担当。

或许在不远的明天,当高效的风力发电机在广袤的田野上迎风展翼,将风能高效转化为清洁电力;当零排放的空气发动机在公路上静谧奔驰,为出行提供环保选择;当小巧而强大的水力设备在万千溪流中点亮灯火,为偏远地区带来光明;当依靠颠覆性结构打造的新型高效节能减排的柴油机、汽油机、燃气发动机、涡轮发动机、涡扇发动机、潮汐发动机、水能发动机等系列产品,全面替代传统发动机,推动产业绿色升级——人们终将深刻认识并永远铭记这个名字:从宏锦。

这位看似平凡的匠人,用近乎一生“不按套路出牌”的探索路径,在能源科技的高原上,亲手开辟出一条属于中国自主创新的康庄大道。他所书写的,不仅是一系列突破性的技术发展历程,为同行提供宝贵的借鉴经验,更是一段关于“坚守如何突破重重壁垒”的感人诗篇,激励着更多人投身于技术创新与国家发展事业。

而这笔用四十年光阴铸就的技术与精神财富,必将超越技术本身的价值,深深汇入时代发展的洪流,持续激励着后来者:真正的创新之路,从来不会畏惧路途的遥远与艰难,只要心中的信念之火永不熄灭,每一步坚定的坚持,终将在时代的长河中留下响亮而深远的回响。