中国刀剑制作技艺大师、中国刀剑高级工艺美术师、省级工艺美术大师郑伟东

淬炼千年锋刃 ,传承不灭匠心

—访中国刀剑制作技艺大师、中国刀剑高级工艺美术师、省级工艺美术大师郑伟东

浙南丽水,龙泉的山水毓秀灵透,默默守护着一项已跨越两千六百载光阴的古老技艺——龙泉宝剑锻制术。2006年,这门承载着华夏冷兵器文明与工匠精魂的技艺,被正式列入国家级非物质文化遗产名录,从此成为中华民族文化血脉中不可或缺的一环。在这片被剑文化深深浸润的土地上,郑伟东以近二十年的时光,从一名为谋生而执锤的匠人,逐渐蜕变为中国刀剑领域的工艺美术大师。他将钢铁视作画卷,将烈火化为砚台,以一颗专注而虔诚的匠心为笔,在一锤一錾之间,续写着龙泉宝剑的不朽传奇。从最初拜师学艺,到如今肩负起非遗传承的使命,他的人生轨迹早已与龙泉宝剑的命运紧密交织——那不仅是一段手工技艺的艰辛与荣光,也是传统工艺在新时代中的执着坚守与破局前行。现在,就让我们跟随他的脚步,去触摸一位剑艺大师的匠心温度,感受一柄传世名剑背后淬炼而成的精魂,并探寻这项千年技艺如何在岁月中延续其生命与光芒。

千锤铸就筋骨 百炼蜕变为匠

在龙泉的群山深处,宝剑与青瓷自古便是这片土地的血脉所系,承载着一代代人的生计与梦想。上世纪九十年代,浙南乡村经济尚不发达,许多年轻人为了谋生,纷纷走进青瓷与宝剑的作坊,郑伟东也在那时踏入这个行当。家境贫寒的他,最初只是单纯为了一条谋生路,跟随师傅学起了铸剑。那份始于生存的朴素选择,却在岁月流转中,悄然沉淀为贯穿一生的执着与深情。

技艺初学的岁月,浸透了外人难以体会的艰辛。铸剑,意味着与高温钢铁朝夕相处。铁在炉中烧得通红,徒手抡锤,一遍遍锻打成形。在没有机械助力的年代,每一分力道都来自手腕与肩膀。郑伟东的双手很快布满了水泡,层层叠叠,旧伤未愈,新伤又生。夏日作坊如蒸笼般炙热,汗水不断从额间滚落,一触铁板便“滋”地化作白烟;冬日虽无酷暑,冰冷的钢铁与持续不断的锤击,仍让双臂酸痛入骨。更不必说锻打时四处飞溅的铁屑与火星——多年后他轻描淡写地称之为“不伤人的火花”,而手臂上那些深深浅浅的疤痕,却无声地见证着那段充满风险却也无比坚定的青春。

2005年,郑伟东创办了“天龙刀剑厂”,开始为本地商铺及全国客商供货。这一步,标志着他从一名纯粹的手工匠人,向独立创作者的身份转变。而真正推动他技艺蜕变的,是拜入沈广龙派系第五代传人沈周门下的经历。在师傅的倾囊相授下,郑伟东不仅精进了锻打与研磨的核心技艺,更逐渐领悟到龙泉宝剑背后深厚的文化内涵与审美境界。他不再满足于制作一件实用器物,而是开始向更高的艺术层面攀登。

从普通工艺美术师,到中级、高级工艺美术师,再到荣获“中国刀剑工艺美术大师”称号,郑伟东用了十数年光阴。每一次职称的提升,都是对他不懈努力与技艺积淀的认可。2007年,他首次参评助理工艺美术师,之后便持续创作作品、参加展览、整理材料,在一次次严格的评审中稳步前行。他深深明白,手工技艺从无捷径,唯有在时间中默默积累,在重复中不断精进,才能让技艺真正融入生命,焕发光芒。

近二十载岁月如剑光一闪,当初那个为谋生而提起铁锤的青年,早已将龙泉宝剑的锻制技艺刻入骨血。从生存到热爱,从匠人到大师,郑伟东的坚守,不仅照亮了自己的生命轨迹,也让这项千年古艺在当代继续呼吸、生长、闪耀。他的故事仿佛在说:真正的匠心,往往萌芽于最朴实的土壤,生长于不辍的坚持,最终绽放于不灭的热爱。

精工淬炼名器 匠心载誉时代

在郑伟东看来,每一件宝剑作品都承载着独特的生命,而这份生命源于对工艺近乎严苛的追求与从不妥协的匠心。他认为,制作一件作品所需的时间,完全取决于其工艺难度——精品往往需投入一至两个月,中等或普通作品则快一些,但真正的精品必须全程纯手工完成,每一个细节都经得起反复推敲。正是这份对工艺的敬畏与执着,让龙泉宝剑跨越千年时光,依然熠熠生辉。

宝剑的诞生,始于一块平凡无奇的钢铁。将它从原材料蜕变为兼具锋芒与美感的艺术品,需要经历一系列繁复而精密的工序。其中,最耗时也最考验匠人耐心的,莫过于剑坯的锻打。郑伟东制作的剑坯并非单一钢材,而是将多种复合钢材在高温中融合,再经反复锻打而成。仅粗坯的成型,就需要持续约十天时间,其间还要不断折叠钢材,以增强其韧性与硬度。这一过程充满不确定性,任何细微疏忽——例如融合时出现夹灰或裂缝——都可能导致整个剑坯报废。平均每十个坯子中,总有两三个难逃回炉重铸的命运。每一次锤起锤落,不仅是力量的传递,更是耐心与技艺的淬炼,是匠心在钢铁间的无声渗透。

随着气锤等现代工具的引入,部分手工劳作得以减轻,但龙泉宝剑的核心工艺始终离不开匠人双手的温度。剑坯锻打完成后,还需历经冷锻整平、砂轮粗磨与手工精磨等多道工序。手工精磨堪称点睛之笔,是化钢铁为玉魄的关键阶段。为了赋予剑身温润如玉的镜面光泽,郑伟东需耗费五天左右,将剑身打磨至万目细度。每一寸剑锋都要历经成千上万次的抚触,容不得半点瑕疵。在这个追求效率的时代,如此沉心静气的慢工细作,愈发显得珍贵难寻。

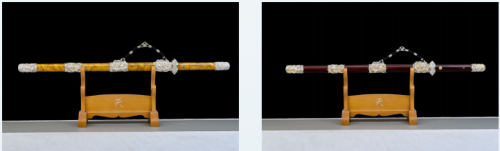

“龙王剑”与“龙王唐刀”是郑伟东最具代表性的专利作品。它们的独特不仅体现在精湛的复合锻打工艺上,更在于那些纯手工雕刻的装具纹饰。为了掌握雕刻技艺,他曾专门花费数月潜心学习,而完成一副装具的雕刻,往往需要近两个月的心血。从粗型敲制到依图雕琢,每一道卷龙纹都在他的指尖逐渐苏醒。细微之处,他甚至需要借助放大镜才能精准下刀。与模具批量生产的作品不同,他手中的每一处纹样都凝聚着时间的重量,每一笔刻画都承载着传统的温度。

精湛的技艺与不变的标准,让郑伟东的作品屡获认可。2012年,他的《手工乾隆佩剑》等四件作品在中国工艺美术大师作品暨工艺美术精品博览会上悉数斩获金奖,令他声名远扬。而至2025年,他的创作依然闪耀各大展台:《龙王唐剑》荣获浙江省工艺美术精品创作大赛金奖,《升级版大明剑》《富贵吉祥古剑》双双摘得历史经典产业创新创意作品展银奖,《金牛剑》再添铜奖殊荣。这些荣誉不仅是对他个人的肯定,更是龙泉宝剑这项千年技艺在当代续写的光彩篇章。

每一柄出世的宝剑,都凝结着郑伟东的心血与智慧;每一道工序背后,都延续着龙泉宝剑千年不绝的传承。他以双手唤醒钢铁的温度,赋予冰冷的金属以灵魂与故事。这些寒光流转的剑器,早已超越了实用与艺术的界限,成为中华文明绵延不绝的象征,也是工匠精神在这个时代最生动的诠释。

薪火续传古艺 大道开拓新章

作为这项跨越两千六百载春秋的古老技艺的非遗传承人,郑伟东深深意识到,自己手中握住的不仅是锻剑的铁锤,更是一份沉甸甸的文化使命。如何让龙泉宝剑在新时代中不被尘封,如何吸引更多目光驻足于这片锻火不熄的天地,成为他近年来不断思索的课题。

在传播方式上,他主动拥抱时代变革,打破了“商家上门”的传统模式,将视线转向互联网。抖音、淘宝、阿里巴巴……这些平台成了他展示龙泉宝剑的新窗口。全国各地的爱好者得以透过屏幕,领略寒光流转的剑影,感受传统工艺的温度。线上宣传与销售不仅拓宽了市场,更让这门深藏浙南山区的古老技艺,真正走向了更广阔的天地。

然而传承之路并非坦途,最大的挑战来自于年轻血液的稀缺。在不少年轻人眼中,锻剑这一行又累又险,锻打时火星四溅,打磨时粉尘弥漫,令人望而生畏。尽管郑伟东多次解释那些飞溅的火花其实并不可怕,但仍难消解他们的顾虑。不过,希望如同暗夜中的星火——偶尔也有年轻人通过代销产品而走近这门技艺,愿意沉下心来尝试学习。这些稀少的后来者,成了传承路上最珍贵的火种。

为了技艺的延续,郑伟东收下了几名弟子。他对徒弟的成长路径有着清晰的规划:从助理工艺美术师起步,逐步迈向工艺美术师。他始终强调,这门手艺急不得,需要经年累月的沉淀。参加展会、准备材料、接受评委考核,每一步都是锤炼;而最根本的,是要练就真本事。在他看来,手艺人的底气来自实力而非关系——当镜头对准你时,唯一能展示的,只有手中真实的功夫。

对于每一位心怀向往的年轻人,郑伟东总愿倾囊相授他积淀多年的心得。他常说,踏入这一行的第一步,必是发自内心的热爱;而后,更要全身心地沉浸其中。一年学不会,便用两年光阴;两年不够,三年亦可。只要怀揣一颗虔诚而专注的心,岁月从不辜负执着的灵魂。若真想肩负起这门千年技艺的未来,就必须以同等的专注去回应,以不懈的坚持去靠近——这是手艺传承的密码,也是匠心生长的土壤。

望向未来,郑伟东心中已绘就清晰的图景。作为中国刀剑工艺美术大师,他不仅要守护好这份事业,更希望将技艺传承给儿子,助他从丽水工艺美术师起步,逐步迈向省级乃至国家级的工艺美术大师。在他心中,还有一个更远的目标——再过十数年,当他渐退幕后,便能将这份承载着千年文明的产业交到下一代手中,让家族的锻打声继续在山谷间回响。

从一个人的坚守到一群人的传承,从线下锻打到线上传播,郑伟东正为龙泉宝剑在新时代的延续开辟着新的路径。他深知,非遗传承从来不是墨守成规,而是在守护技艺灵魂的同时,勇敢地拥抱这个时代。正是这份坚守与创新,让千年剑火在岁月长河中继续燃烧,生生不息。