巩义市良慧环保科技有限公司董事长李学良

丹心护绿水青山,笃行践双碳使命

——访巩义市良慧环保科技有限公司董事长李学良

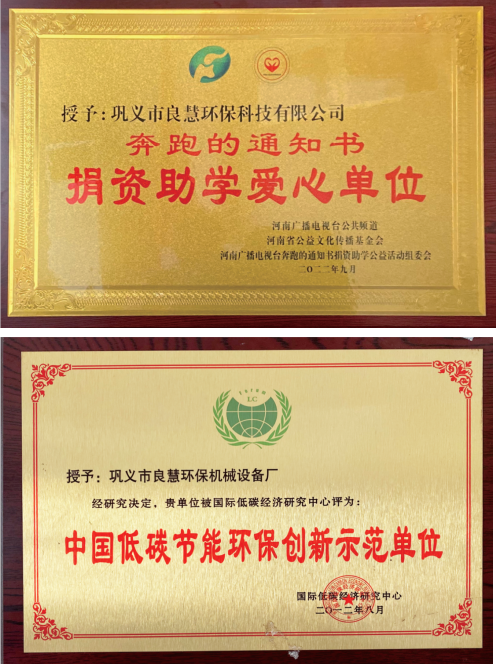

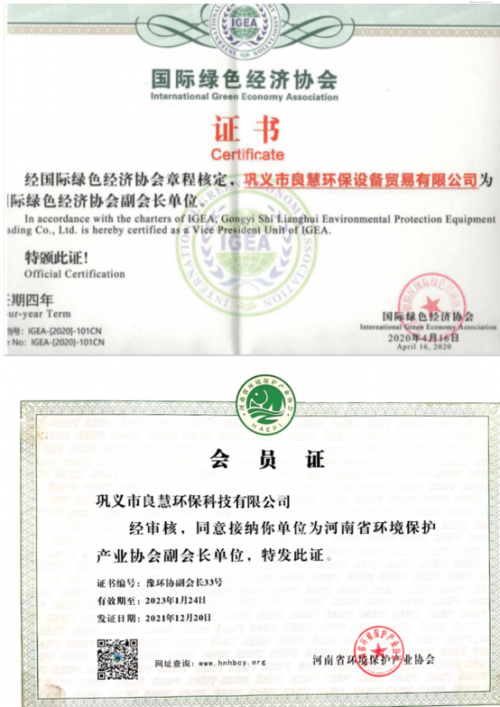

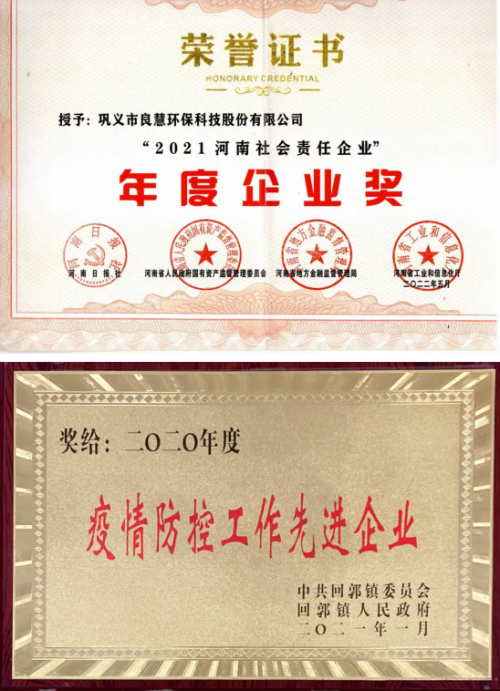

李学良,巩义市良慧环保科技有限公司董事长,环保事业的先行者、无废城市建设的发起者、废水零排放理念的践行者。他以“天下为公”的赤诚与“愚公移山”的坚韧,深耕环境污染防治与应对气候变化领域二十五年载,攻克了多项行业技术难题。其研发的节能减污降碳技术经中科院认证,为国内外公开文献未见的“世界唯一”,获得生态环境部颁发的《生态环境技术评估证书》。2012年,良慧环保获得“民营科技贡献奖”、“低碳经济领军企业” 称号;2014年李学良在北京国家会议中心发表了《我国雾霾造成的原因与解决方案》,获得原联合国副秘书长沙祖康、中国气候变化事务特使解振华等多国政要与专家的高度认可。躬耕半生,他用自身实践诠释了“绿水青山与金山银山同步发展”的生态文明思想理念。

初心启航:为天地立心赴环保约,以红色魂铸民生志

“为天地立心,为生民立命”,这句镌刻在中华民族精神血脉里的箴言,恰是李学良二十五年环保路的起点。他自小受毛主席“全心全意为人民服务”思想的熏陶,默默奉献、造福他人的信念”深深植根于心。2000年前后,一则央视新闻如同一道惊雷令他的内心震惊不已。随着工业温室气体排放导致全球变暖、冰山融化、海平面上升,未来将会严重威胁人类的生存发展。自此,在他的心中便埋下“护佑环境”的种子。而这份民族大义,其实早有伏笔。早在上世纪80年代,他为保护素不相识者,被歹徒捅伤两刀仍不退缩;以及,路见不平警察抓鸣枪后仍在逃的亡命之徒,被其发现后奔跑几公里路,犯罪嫌疑人无路可逃时跳进一个深沟,李学良毫不犹豫跟随其跳到深沟,将其擒获。这份刻在骨子里的正义感,后来成了他对抗污染、坚守环保的精神铠甲。

2001年,李学良在巩义一家耐火材料厂工作,每日与石墨碳块为伴。磨床加工过程中产生的黑粉,堪称“健康杀手”——工人戴四层口罩,下班时鼻腔里仍满是黑粉。企业对于该问题曾多次尝试治理均告失败。“既要让大家少吸粉尘,也想为自己求一份健康”。农民出身的他主动请缨,决定要研究出治理方案,却遭一片质疑:“天方夜谭!”没人支持,他便自己扛;没人相信,他便用行动证明。最终企业提出将治理任务承包给他,却也将他推上了“至暗时刻”。那段日子,无资金、无设备,还要面对同行的讽刺、刁难与破坏。冰天雪地的冬日,为堵住除尘管道的漏水口,李学良裹着单薄的工装电焊作业。石墨粉尘导电,焊枪一碰就被电得胳膊发麻,只能点一下停一下,水顺着袖子流进衣服里,没一会儿就冻成冰壳;车间怕影响生产,只允许他在半夜12点后施工,李学良冻得实在受不了,就趴在烟道旁的热沙子上取暖,盖着工厂捡来的破草包,身上的冰化了又冻上,蒸汽混着汗水浸透衣裤;没钱吃饭时,全靠同事“施舍”的3.5 块钱度日,怕老婆孩子看到自己的狼狈样,半年时间在工厂角落凑合。

千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。历经半年之久,最终李学良以“改变水的表面张力”之法,颠覆了“石墨粉尘不可水溶”的科学认知,终将粉尘牢牢吸附在水中。当治理成功的那一刻,所有质疑都化作沉默。他不仅守住了工友的健康,更借此契机迈出了环保科研的第一步。

科研攻坚:穷理以致其知破困局,反躬以践其实立标杆

穷理以致其知,反躬以践其实。李学良的科研之路,从不是实验室里的纸上谈兵,而是在油污车间里、在寒冬烈风中“啃”出来的。解决石墨粉尘问题后,他意识到工业废气中的黑烟与石墨粉尘性质相似,既然能治粉尘,必能治黑烟。从此,他一头扎进工业废气治理的深水区。只有初中文化的李学良开始“死磕”大气污染治理技术。

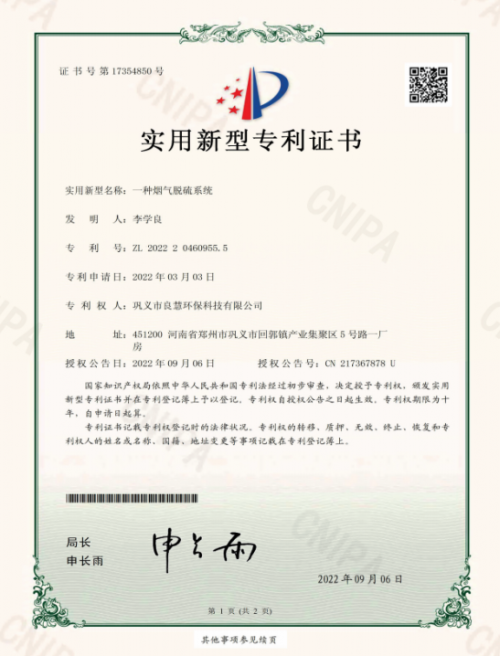

天道酬勤,2009年5月,首次工程案例检测结果出炉:颗粒物排放浓度99mg/m³,二氧化硫排放浓度仅19mg/m³,颗粒物排放浓度低于国家标准数十倍;二氧化硫排放浓度优于国家标准47倍多!这份报告,不仅证明了李学良技术的可行性,更让他下定决心,要在环保行业闯出一片天地。同年6月他成立了访巩义市良汇环保科技有限公司。此后,他的科研成果如雨后春笋般涌现:针对行业“双减法脱硫长期往水中投放氢氧化钠导致钠离子饱和后把空中污染物转移到地下”的乱象,他提出科学方案——氢氧化钠作为媒介一次性投放,吸收二氧化硫后生成亚硫酸钠与氢氧化钙反应,再生氢氧化钠循环使用,同时生成亚硫酸钙氧化成固态硫酸钙回收,彻底解决了传统技术高盐废水外排、污染地下水体和土壤的难题;2013年我国雾霾天诞生后世界关注中国北京议论纷纷,2014年,他在第五届全球绿色经济财富论坛上当着世界各国驻华大使和参赞的面直言“煤改气换汤不换药”,指出其“未减碳排放、反影响经济”的弊端,并提出了“雾霾造成的原因与解决方案”,成为论坛唯一入选的中国民间论文,为国家挽回了面子;2022年,中科院科技查新报告显示,他的大气污染治理技术在国内外公开文献未见相同报道,属世界唯一;同年9月,生态环境部组织了七位顶级专家评估,为其技术颁发了《生态环境技术评估证书》。

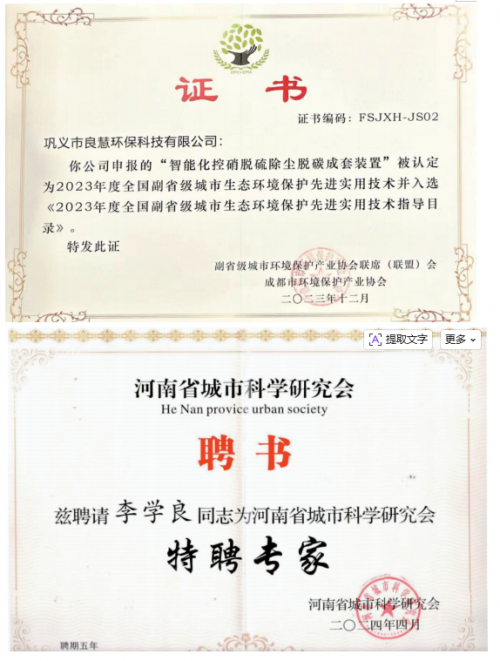

在环保领域,李学良不仅是技术研究者,更是标准制定者与政策推动者。他先后参与起草了两个大气污染物防治国家标准,单独起草了一个国家标准;并撰写了《环境执法规范》、《我国环境污染存在的问题与解决方案》两本行业书籍。《我国环境污染治理当中存在的问题与解决方案》一书中,直指“靠限产停产关闭企业”换来的环境安全对我国经济的影响,被国家采纳推动了全国低效大气污染治理排查工作;2024年,他向河南省生态环境厅提出环评工作存在的问题的《建议》,指出“只重达标排放、忽视达标排放背后对环境的影响”的《建议》,获厅里“有理有据有节,无理由不采纳”的高度认可。

产品矩阵:不谋全局者不足谋一域,筑四维体系护生态

不谋全局者,不足谋一域,在李学良眼中,环保不是单点治理,而是“水气固废+气候变化应对”的系统工程。他带领公司打造四大产品矩阵,每一项都紧扣“生态保护与经济发展同步”的核心,始终走在国家政策法规的前沿。其一,大气污染治理系统,直击化石能源污染根源。针对燃煤锅炉、窑炉等化石能源使用场景,其技术可从源头切断烟尘、二氧化硫、氮氧化物与二氧化碳的排放,除尘每小时耗电量仅0.1KW,较传统湿式电除尘技术节能99.99%,碳捕捉效率达69.8%,为“双碳”目标提供了可落地的技术路径;其二,污水零排放循环系统,守护黄河流域生态。工业、农业废水不再外排,通过技术处理实现循环利用,既解决了“废水污染水体和土壤”的痛点,又践行了节水理念,为黄河流域生态保护与高质量发展提供了技术支撑;其三,静脉产业固废处理系统,破解“垃圾围城”困局。李学良针对国内静脉产业园“重焚烧、轻循环”的乱象,提出“分类处理+无害化+资源化”的思路。将各种固体废弃物按属性分类,通过无害化处理,变废为宝形成循环经济,避免全国性300多家静脉产业园项目以生活垃圾焚烧产生的二噁英活性炭吸附后布袋除尘器回收后填埋、半干法脱硫后亚硫酸钙填埋于地下,把污染物填埋于地下,把污染物留给后代;以及全国性静脉产业园处理污染物单一,大量固体废弃物填埋于地下,污染环境,资源浪费;其四,装配式农业成套设备,是应对气候变化保粮食安全、防灾、低碳农业、乡村振兴与集体经济的产物。农业农村部连续三年提倡“装配式农业”、国家提倡减灾防灾的韧性城市建设、国家提倡围绕乡村整形的集体经济。抱着负责的态度,为了应对气候变化,为了乡村振兴发展集体经济提高百姓收入全面脱贫,早在八年前,李学良就拿到了装配式农业的相关专利。这种农业模式集种植、养殖、餐饮、住宿、太阳能发电、沼气生产于一体,所有废水、废气、废渣都能无害化处理和资源综合利用。该项目无论是建在任何一个村庄、小区、或城市中心,日常为周边居民提供了安全的绿色食品和绿色能源(沼气)、观光农业丰富居民生活、提高城市风景、天灾遇到暴雨、洪涝、自然灾害,周边居民实现自给自足。

武汉疫情爆发后,国家有难之时,仅凭钟南山院士病毒人传人和李兰娟院士75度的酒精可以杀死病毒的基础理论,李学良掉着眼泪利用十天时间研发了消毒通道,向湖北疫区、当地医院、口罩生产企业、以及后来的全国多个疫区、当地多所学校捐赠价值三百多万元的设备;2021 年河南“720”洪灾时,李学良看到灾区群众因交通中断断水断粮,心疼不已。他慷慨解囊,向灾民捐赠大量食品药品发电机组、救灾工具、租用拉水车供应多个小区的饮用水。李学良始终做到了全心全意为人民服务,始终把党和人民利益放在了第一位,始终把蚕的精神牢记在心。

困局与笃行:千磨万击还坚劲,虽道阻且长行不辍

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。李学良的环保路,不缺少鲜花与掌声,但同时也布满荆棘。即便他的技术获的国家层面认可,却在落地实施时仍因为案例太少遭到“冷遇”《科学技术进步法》有待重视。更让他痛心的是,知识产权保护不足,侵权现象频发,明明是自己的创新成果,却成了别人牟利的工具,《知识产权保护法》需要落实。

但李学良并未因此气馁,停下脚步。疫情爆发时,他根据钟南山、李兰娟院士的理论,连夜攻关,研发出“全方位消毒通道”。人走进过通道时,75度酒精会均匀喷洒在衣物、头发上,实现无死角消杀。李学良将设备第一时间捐赠给湖北、河南疫区,几百万物资分文未取。2021年河南发生洪灾,他在得知巩义成重灾区后,当即组织救援,调运饮用水、发电机组与药品等物资。为解决救灾人员拉肚子问题,还特别调用了12箱乳酸菌素片与藿香正气水。

他的事迹,河南日报、河南电视台等媒体对他的事迹进行了报道,央视也预约对其进行采访。此外,他还是河南省城市科学研究会的特聘专家、河南省城市科学研究会专家工作站站长、河南省节能降碳中心副主任、巩义市老科技工作者协会副会长。成为了科普服务团核心专家,李学良用“内参资料”的形式向省委省政府建言,获省政府参事专项对接。

“环保不是一个人的战斗,需要全社会的力量”,李学良常常发出这样的慨叹。2009年,曾有个企业愿意以两亿的高价购买他的专利,但被他回绝了。“专利若落在只为牟利的人手里,会破坏更多环境。”他如实说。他始终记得,自己是那个为了工友健康、为了子孙后代,愿意饿肚子、冻裂手的“农民环保人”。

初心如磐:功崇惟志践一生一事,业广惟勤寄千秋之念

功崇惟志,业广惟勤。二十五载春秋,李学良从一个“想治粉尘的工人”,成长为“推动环保政策的专家”,变的是身份,不变的是“全心全意为人民服务”的初心。他说:“我从未想过靠环保赚钱,我的目标是三年内全国空气质量不用管控,五年内实现碳中和。” 这份初心,藏在他寒冬里冻得咯吱响的衣服里,藏在他给疫区捐赠物资时坚定的眼神里,更藏在他对“绿水青山与金山银山同步发展”的执着里。李学良读懂了总书记“绿水青山就是金山银山”的深意——不是要绿水青山丢金山银山,而是要二者共生共荣。他也用行动证明,环保不是“牺牲经济的代价”,而是“高质量发展的引擎”。

如今,李学良已愈花甲之年,却仍然在奔波忙碌。身为河南省节能减碳中心副主任、身为河南省城市科学研究会特聘专家、身为巩义市老科技工作者协会副会长,白天给企业生产中的难点痛点以及节能减污降碳做科普工作,晚上修改技术方案和技术研究。有人问他“累吗?”,他笑着说:“周华健有一首歌,唱‘一辈子一生情一件事’,这首歌的歌词用在我身上比较合适,这是我的选择也是我生活的乐趣”这份坚守,正是我们这个时代最动人的力量。

从工厂的普通工人,到推动行业变革的环保专家,李学良用“为万世开太平”的赤诚丹心书写了当代企业家的绿色担当。在“双碳”目标与高质量发展的时代浪潮中,他如一盏明灯,以自己的熠熠光辉,照亮着“科技治污、生态惠民”的路——这,便是一位中国环保人最质朴的追求,也是绿水青山间最动人的坚守。