中医的科学性体现在她符合热力学耗散结构原理

徐建兴

中国科学院生物物理研究所,(北京100101)

引言:进入21世纪以来,中医存废的争论一直未断,国际学术界也一直未把中医放到科学平台上进行研讨,之所以有此状况其根本的原因是西方资本医学市场的迅速发展压制了经济实惠的东方医学。必须从生命科学基础理论的研究中阐明中医理论与现代科学的内在关联才能坚定对中医的信心。

本实验室专注呼吸链酶系结构与功能基础研究,发现了呼吸链存在电子漏旁路,证明了呼吸链在通过电子传递制造ATP的同时也通过漏电旁路产生O??'、H?O?、HOO' 、ONOO?等含有活泼氧原子的氧毒性中间体(以下统称ROS),ROS的毒性是活泼氧原子的强氧化性对细胞组织的氧化损伤引起的,它是导致机体衰老和疾病的原因。可是本实验室发现ROS作为生物信号启动机体抗氧化机制和启动损伤修复机制的作用又是人体健康的理论基础。从生物物理学的角度理解呼吸链的功能,可以把呼吸链看作是“生命引擎”,把人体看作是巨大数量“生命引擎”驱动的生命整体,从而可以按照热力学原理建立起整体医学的基础理论。本文从能量学角度思考人体健康问题,用热力学耗散结构描述人体,用“有序性”描述健康,提出了健康长寿的生物能量学原理。

用热力学耗散结构理论研究人体的核心思想是人体结构必须持续不断地从环境输入能量产生负熵(热力学用“熵”描述混乱无序,“负熵”就是对有序性的描述),并且持续不断地与环境交换物质维持有序性结构周而复始的更新,这一核心思想与中医理论强调人体的整体性和人体与环境统一性的理念完全吻合。如果说基因遗传学和细胞分子生物学知识赋予了西医足够的科学性,那么线粒体生物能量学知识揭示出热力学原理与中医理论的吻合,也足以说明中医的科学性。中医和西医具有同等的学术地位,它们从不同的角度,用不同的思维方法,对人体的疾病与健康进行了系统深入的研究。华夏祖先在建立中医学理论时出于对自然的尊重,不自觉地按照热力学原理创建了中医学理论,这是我国重要的文化遗产。由方舟子发起,何祚庥在科学院呼应制造的中医伪科学论宣传,其实质是西方资本医学企图把经济实惠的中医挤出全球医学市场制造的舆论宣传。

关键词:热力学耗散结构;中医学;科学性。

中医理论的基本科学理念是强调人体的整体性和人体与环境的统一性,这和“耗散结构”必须时时刻刻与环境交换物质和能量才能存在的热力学原理是一致的。实现人体与环境统一的关键环节是位于线粒体内膜上的呼吸链酶系,它们是人体与环境进行物质交换和能量转移的枢纽,用生物物理学的概念理解呼吸链的功能可以把呼吸链看作是“生命引擎”。

一、“生命引擎”的概念

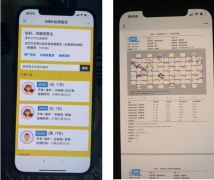

“生命引擎”是从生物物理学的角度描述呼吸链功能提出的新概念,2003年以来本实验室就呼吸链功能发表了一系列研究论文,阐述了呼吸链存在电子漏旁路(图1)的实验证据,通过动物模型实验验证了电子漏旁路的病理学意义【1-14】。

图1:蓝色椭圆表示参与线粒体氧化磷酸化的酶,黄色表示描述氧化磷酸化机制的Mitchell理论,该理论1961年提出1978年获得诺贝尔奖。绿色箭头表示呼吸链电子传递的方向,O?被末端氧化酶抓住直至接受4个电子变成H?O才被释放出去,这是呼吸链克服氧毒性损伤的根本措施。红色箭头表示本实验室论证的呼吸链电子漏旁路,显然电子漏旁路中包含了O?→O?-. →H?O? →H?O 的反应路径,中间体 O?-. 和 H?O?含有活泼氧原子,可能引起氧化损伤导致疾病和衰老。但更重要的是O?-. 和H?O?作为生物信号启动人体抗氧化免疫机制和损伤修复机制的研究是探讨健康长寿问题的新课题。

国际科学界研究呼吸链已有上百年的历史,科学家一直把呼吸链看作是制造能量载体分子ATP的氧化还原酶系。我国前辈科学家王应睐邹承鲁和金祖怡在探讨呼吸链结构和电子传递制造ATP的基础研究中做出过世界瞩目的杰出贡献。在此基础上1961年英国科学家Mitchell提出了呼吸链通过电子传递制造ATP的化学渗透学说,十几年后的1978年他获得了诺贝尔奖。然而Mitchell理论与实验验证存在偏差的争论一直未断,线粒体质子漏假说的实验研究一直没有满意的解释这一偏差。本实验室发现的呼吸链电子漏旁路,证明呼吸链在传递电子制造ATP的同时总有部分电子通过漏电旁路直接还原氧分子产生超氧自由基O?-.和多种氧毒性中间体ROS。电子漏旁路导致的氧消耗不参与ATP的制造,这一发现不仅给Mitchell理论与实验验证的偏差找到了答案,更重要的是发现电子漏旁路产生的ROS对生物分子的氧化损伤作用,这就把呼吸链基础研究与医学的关系紧密地联系起来了。因为ROS引起氧化损伤导致疾病和衰老的性质很像热机克服摩擦损伤做“无用功”导致热机老化,所以我们引进了“生命引擎”的概念来描述呼吸链的功能。“引擎”是产生驱动力的能量转换器,“引擎”燃烧煤或石油是把固化在矿物中的古代太阳能释放出来推动机器运转。呼吸链氧化营养物等同于燃烧粮食,把粮食中固化的现代太阳能转化为驱动生命活性的能量分子ATP。所以,用“生命引擎”描述呼吸链的功能赋予我们很多关于健康长寿的生物能量学联想。

二、健康长寿的生物能量学原理

如果把呼吸链看作是分子尺度的热机“生命引擎”,那么人体就可以看作是巨大数量“生命引擎”驱动的生命整体,“生命引擎”正常工作我们就健康地活着,“生命引擎”的损伤和老化就是疾病和衰老的原因。当我们思考“生命引擎”与非生命“引擎”的区别时,我们领悟到“生命引擎”自我修复损伤的能力是非生命“引擎”所不具备的,这正是健康长寿研究的理论出发点。

“生命引擎”概念的引入启发我们用热力学原理探讨人体健康问题,用“耗散结构”描述人体,用“有序性”(负熵)描述健康,建立了健康长寿的生物能量学原理,为整体医学提供了理论基础【11-14】。

“耗散结构”是比利时科学家Ilya Prigogine提出的热力学理论,该理论描述在远离平衡态的非线性开放系统,温度梯度推动能量传递,密度梯度推动物质转移,在满足一定条件的局部空间会出现物质从无序混乱向有序结构的转变,这种“局部有序性结构”的出现是由于能量不断输入局部产生“负熵”(即结构有序性)的结果,有序性结构的维持也是靠不断的物质交换保持有序结构周而复始的更新。一旦能量输入不足,结构更新不能维持,有序性结构将走向解体。这个热力学原理可以用来描述自然界的很多现象(包括社会的、经济的、生物的),特别是该理论适用于对复杂体系的研究,所以获得了1977年诺贝尔奖。

我们可以把人体看作是热力学的耗散结构,把胎儿在母体子宫中从一个受精卵细胞严格有序的增殖分化构建起百万亿细胞组成婴儿的个体发育过程,看作是在父母双方基因杂交优势程序的控制下构建人体耗散结构的热力学过程。每一个人都是带着各自不同的“与生俱来的有序性”来到世间,“与生俱来的有序性”就是中医里讲的“元气”,它是个人健康的资本,是生理寿命的决定因素。“健康”就是对人体“与生俱来的有序性”的维护,“寿命”就是维护“与生俱来的有序性”所能持续的时间。

“与生俱来的有序性”常常不是理想的那么好,遗传基因的缺陷常常隐藏在“与生俱来的有序性”之中,这种缺陷就是健康的隐患,是耗散结构的薄弱环节。在胚胎发育期间这些缺陷会被基因的调控机制掩盖起来,人体衰老时薄弱环节会暴漏出来导致亚健康或表现为各种老年相关的退行性疾病。中年时期也会因为外邪的入侵破坏了元气对薄弱环节的保护而引发疾病症状,这些疾病常常是母系遗传的神经内科疑难症。掩盖不住的缺陷就是小儿先天性遗传病,是在子宫胎儿发育期间遗传基因的缺陷未能被补偿完善造成的。

三、热力学耗散结构原理与中医理论的吻合

中医理论的两个基本原则是(1)人体是一个整体,(2)人体与环境是一个统一体,这两点和热力学耗散结构必须不断的从环境吸入能量产生“负熵”和与交换物质维持有序性结构周而复始的更新为存在条件的原理是一致的。

1、人体的整体性体现在“经络”系统中

中医理论用“经络”描述人体的整体性,“经络”就是耗散结构的具体结构体现,这是西医尚未涉足的科学领域。“经络”是维系人体所有细胞成为一个功能整体的结构性机制,胎儿从一个受精卵开始,一分为二,二分为四,横向增殖,纵向分化,构建起百万亿细胞组成的胎儿。人体所有的细胞构成了一个大的细胞家族,“经络”就是它们亲疏远近相互联系的家谱体系,是所有细胞相互感知相互牵连的网络机制。虽然用西医解剖学的概念对中医经络实质的实验研究尚没有肯定的结果,但数千年的中医实践证明《经络疏通了,身体就健康了》,所有的中医术都是围绕疏通经络的原则发明的。

经络是多细胞生物进化出来的维持所有细胞成为一个功能整体的机制。从生命进化的历史看,经络是从单细胞生物进化到多细胞生物后才出现的,初级的多细胞生物(原虫)都表现出各自有确定的细胞数目。如椎尾水轮虫全身体细胞核共958个,其中皮肤及附属结构301个,咽167个,消化道76个,泌尿生殖系统43个,肌肉系统247个,后脑器官4个。为什么原虫具有确定的细胞数目?是什么机制控制着原虫发育过程使它的细胞数不多也不少?这种机制就是经络,它体现了细胞堆积的有序性。

线粒体基因与染色体基因的相互作用是“经络”产生的信息基础。多细胞生物的细胞叫真核细胞,它是原始单核细胞与原始需氧细菌共生演化而来(共生学说)。真核细胞中线粒体DNA与核染色体DNA的相互作用大大扩增了生物信息量,使得多细胞生物体的全体细胞不是松散的堆积,而是有机地维系成一个生命整体。对人体来说“经络”就是各个局部功能细胞群与整体生理功能协调一致的机制,是人体所有细胞彼此相互感知和相互控制维系整体性生理功能的最大奥秘所在。

2、中医用“气血”描述人体与环境的统一性

“气血”是中医理论描述人体与环境统一性的概念,人体活着必须进行新陈代谢,要吃饭,要吸入氧气,两者最终在呼吸链上实现物质和能量的转化,与环境达成统一。“气血”和现代生命科学中“物质代谢”的概念是相通的,生物化学和分子生物学的研究探讨了物质代谢的细节,探讨细节是发展生命科学所必须的,但是细节如同宇宙万物的演变难以穷尽。中医理论概括地用“气血”一词描述人体与环境交换物质和能量的过程,用“不通则痛”描述疾病,用“通则不痛”描述治疗。“不通则痛”直观的理解就是指物质代谢某个(些)环节受阻引起某个(些)代谢中间物的累积而导致的不舒适感觉,“通则不痛”就是排除积累的中间物和疏通受阻的环节。

3、中医用阴阳五行相生相克描述五脏六腑功能的整体性

如果我们把呼吸链通过电子漏旁路产生氧毒性分子ROS看作是“阴”,把呼吸链通过电子传递制造ATP看作是“阳”,那么电子漏旁路的发现就赋予了呼吸链阴阳两重性,“生命引擎”具备了作为“阴阳元素”的基本特征,如下图所示。

当我们把人体看作是巨大数量“生命引擎”的集合时,人体就是一个阴阳平衡的统一体,“生命引擎”作为阴阳元素具备了中医理论中描述的“阴阳对立、阴阳消长、阴阳互根、阴阳转化的特征。“生命引擎”制造ATP赋予生命体活力,呼吸链漏电产生ROS伤害“生命引擎”降低生命活力,两者是对立的。然而ROS作为生物信号启动抗氧化和损伤修复能力又体现了阴阳消长和阴阳转化,从分子水平体现了中医阴阳理论的科学性【11】。

中医把人体机能以五脏为中心划分为五个“功能域”,用相生(促进)相克(制约)的关系把五个“功能域”联系成一个功能协调的整体。五脏六腑是人体与环境进行物质交换和能量转化的执行器官,“阴阳”是中医理论对人体机能偏离正常生理数值程度的描述,阴阳五行相生相克理论是描述人体整体性生理功能,阴阳平衡就是五脏六腑的和谐与适配,是人体健康的基础,调理阴阳就是用药物的阴阳属性纠正人体的阴阳失衡。

图3: 中医治病原理示意图.

4、中医的治则是“养元气、扶正祛邪、治未病”

人类基因组密码检测完成之后,医学家发现人体的复杂性远远超过预期,人们熟悉的基因密码不超过2%,这使得一些西方医学家开始思考基因组之后医学该如何发展。不少医学家提出医学不能只是有病治病,如何防病应当提到议事日程,因此什么是健康的生活方式成为基因组之后西方医学家谈论的重要话题。其实中医理论的核心思想“养元气、扶正祛邪、治未病”就是防病在先,元气就是“与生俱来的有序性”。“养元气”就是维护保养“与生俱来的有序性”,五脏六腑是养元气的功能器官,调理五脏六腑的阴阳和谐是中医治疗的核心理念;“扶正祛邪”就是扶持身体的正能量(热力学术语是负熵)把有害因素阻挡在体外,让“与生俱来的有序性”不受伤害;“治未病”就是通过调理五脏六腑的和谐达到维护保养“与生俱来的有序性”,延迟疾病的发生或减少疾病的发病程度。

黄帝内经用“真气”一词描述人体的机能,“真气”是对人体所有机能的概括,包括肌肉收缩、大脑思考、五脏六腑之器官功能、免疫防卫、损伤修复和组织重建等等所有人体生理功能均概括在真气概念之中。中医理论讲:“真气”是由先天的“元气”,后天的“谷气”和“清气”结合而成。先天的“元气”就是人体出生时所带来的“与生俱来的有序性”,它决定着人体的健康状况和生理寿命的长短。后天的“谷气”就是从消化的食物中吸收的营养物,“清气”就是指从肺吸入的氧气,氧气和营养物就是通过呼吸链的氧化作用把食物中储存的太阳能取出来转化为人体可应用的能量分子ATP,所以后天的“清气”和“谷气”就是维护先天“元气”的力量,“生命引擎”在扮演着举足轻重的角色。

四、医学发展要两条腿走路

人体是物质、能量和信息的统一体,人体首先是物质的,而且人体的物质结构相当复杂和高度有序。有序性物质结构的构建和维持是需要能量的,结构有序的物质是有功能的,功能的发挥不仅需要能量支撑而且需要信息指挥。所以思考人体健康问题不仅要认清物质的结构,还要了解能量和信息如何起作用。

西医学术界习惯于从分子结构与功能的角度探讨医学问题,如果换个思路从能量与信息的角度思考健康问题时,你会发现中医学理论中的很多术语蕴含着深刻的热力学内涵。东方古老的中医学原理和西方现代的医学原理应当具有同等的科学地位,医学界长期没有关顾中医科学是医学发展史上的一个遗憾。注重挖掘中医医术,普及中医科学理念,有利于人类医学事业的发展。

线粒体医学家在多种疑难病患者病理检验中发现了上百种线粒体DNA突变,但是找不出突变点与病症之间一一对应的相关性。这使得医学家意识到线粒体DNA突变与染色体DNA突变之间的相互作用给遗传疾病带来的复杂性远远超过单纯染色体基因突变的复杂性,面对线粒体基因与核基因相互作用的复杂性,美国线粒体医学权威Douglas C. Wallace于2008年写了一篇名曰Mitochondria as “chi” 的文章,文章开头第一句话就是:WESTERN medicine is in crisis。文章分析了西医学的研究理念和医术发展的历史之后,在文章最后一段讲出了对亚洲传统医学的厚望,特别提到了“chi(气)”的概念,文章最后的一句话表明了作者对“气”的理解:“---a major concept in the parlance of traditional Asian medicine is “chi,” which loosely translates as “vital force or energy”。线粒体医学家开始呼唤东方医学的认识论方法和医学理念,这是当前西方医学界出现的理性思维。

呼吸链电子漏导致氧毒性中间体ROS在线粒体中生成,ROS既可以引起氧化损伤,表现为“负能量”;也可以作为生物信号启动抗氧化和损伤修复功能,又表现为“正能量”。是什么机制决定ROS起“正能量”作用还是“负能量”作用呢?回答这个问题不是一件容易的事,它不仅仅涉及到线粒体基因组与染色体基因组的相互作用,更涉及到人体两个脑的相互作用【14】。人体有两个脑,一个是先天的承载“与生俱来思维模式”的动物性脑,另一个是后天的承载成人思维模式的人性脑。动物性脑的欲望来自生理需求,五脏六腑自主运行的植物性神经系统是产生欲望的主体。人性脑的欲望来自社会竞争,人性脑承载的是通过学习和教育形成的成人思维模式,这种成人思维模式不仅是人区别于动物的标志,而且每个人与每个人都有所不同,取决于其成长的社会环境和受教育的程度。人性脑对动物性脑的胁迫是很多疾病的起因,所谓“喜伤心、怒伤肝、思伤脾、恐伤肾、悲伤肺”就是中医几千年医疗实践总结出来的规律,两个脑的不和谐给人体疾病带来的复杂性是动物模型实验难以承载的。

中医学和西医学是两种不同的科学思想体系,起源于人类认识事物的两种思维方法。西医学紧跟现代生命科学的进展,采用动物实验验证的方法,通过各种物理的和化学的手段直接确定病灶部位并清除病灶,这种方法精准但依赖于高精尖医疗器械检测手段的进步,不仅昂贵而且有些检测方法本身对人体就有伤害。中医学把人体看作是复杂体系,用黑箱理论的研究方法,从外部“输入”信号,观察“输出”反应的相关性认识人体。方剂、针灸穴位等治疗方案即为“输入”信号,望、闻、问、切、舌苔、脉象的变化即为“输出”反应,从数千年对病人治疗效果的观察中积累了大量的医学知识记录在典籍中,是人类与疾病斗争的重要知识宝库。中医的科学性不容怀疑,医学发展应当是两条腿走路,中医和西医从认识论的高度上是互补的,不是排斥的。

参考文献

1、 Zhao Y., Wang Z.B., and Xu J. X. 2003, J. Biol. Chem. 278, 2356-60.

2、Wang Z.B., Zhao Y.,Li Min, and Xu J. X. 2003, Prot Pept Let 10, 253-247.

3、Zhao YG and Xu J. X., 2004, Biochm.Biophys. Res.Comm 317, 980-7.

4、Jian-xing Xu, Ann. N. Y. Acad. Sci. 1011: 57-60 (2004)

5、Wang Xin-jian and Xu Jian-xing, Neurosicience Letter 376(2):127-132 (2005 )

6、Wang Xin-jian and Xu Jian-xing, J. of Ethnopharmacology 97: 441-445 (2005)

7、Wang Xin-Jian and Xu Jian-xing. Neuroscience Research, 51(2): 129-138. (2005)

8、Lee Min, Xu Jian-xing Mitoxhondrion 7 (1-2): 13-16 (2007)

9、Suqing Zhanga, Jinghui Yangb, Fang Yub, Jing Zhao, Ping Jiangb, Lin Chang,Chaoshu Tangb, Jianxing Xu a “Protective role of 3-nitro-N-methyl-salicylamide on isolated rat heart during 4 hours of cold storage and reperfusion” Transplantation Proceedings 38:1247-1252 (2006)

10、Zhi-Bo Wang, Min Li, and Jian-xing Xu, 2011, Current Topics in Toxicology, vol.7, 21-31.

11、徐建兴,吕斌,从生物能量学的角度理解中医学理论的科学性,

中国中西医结合杂志,2014年11月第34卷第11期 1385-1388页

12,徐建兴 著,健康长寿的生物能量学原理 ,北京:科学出版社,2014.8

13、Xu Jian-xing, The Electron Leak Pathways of Mitochondrial Respiratory Chain and its Potential Application in Medical Research, JSM Cell Dev Biol 3(1):1014 (2015)

14、Jian-xing X (2016) Ideas in Scientific Research on Human Health and Heart Care Raised from the Electron Leak Pathways of Mitochondrial Respiratory Chain.

J Clin Exp Cardiolog 7: 422. doi:10.4172/2155-9880.1000422