破解技术壁垒,驱动国产替代新突破

——“科创中国”紫外半导体光源科技服务团

在科技竞争激烈的当下,紫外半导体光源产业面临着国际技术壁垒的严峻挑战,国产替代的需求愈发迫切。在此背景下,中国电子学会充分发挥开放型、枢纽型、平台型组织优势,联合中科院半导体研究所、中北大学等20余家产学研机构,牵头组建“科创中国”紫外半导体光源科技服务团(以下简称 “服务团”),勇挑重担,以山西长治、陕西咸阳为试点,积极开展工作,为产业发展开辟新路径成效显著。

一、聚焦产业难题,打造创新服务体系

服务团紧紧围绕紫外半导体光源产业技术瓶颈,以创新链为驱动,促进产业链、人才链深度融合的闭环模式,构建起“需求导向、三链协同”创新服务体系,有效探索大功率深紫外 LED 材料外延、芯片制备等4项“卡脖子”技术的解决方案,助力国产化率达到45%,成功打造出“技术研发-成果转化-场景应用”全链条闭环,推动关键技术攻关与国产化替代。同时,服务团首创“产学研协同+青年专家蹲点”双驱动模式,建立起长效化服务机制,选派青年专家驻企服务,为企业提出光刻工艺优化等5项技术建议,有效提升企业生产效率,企业生产效率提升了15%。

二、成果丰硕显著,产业升级加速

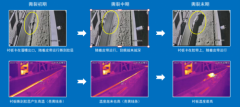

关键技术实现重大突破。在技术攻关方面,有效探索AlGaN材料外延缺陷调控难题,将深紫外LED寿命从5000小时大幅提升至8000小时,电光转换效率达12.7%。同时,开发出智能紫外消杀机器人等3类装备,并在西安地铁、长治医院示范应用,替代含汞光源30%,年节能2000万度,有效推动了行业的技术进步和节能减排。

产业化与标准引领双丰收。在产业化方面,服务团助力山西中科潞安全球首条量产深紫外LED芯片生产线优化,年产3000万颗芯片,新增产值1.2亿元;在标准制定上,深度参与制定《深紫外 LED 芯片封装规范》等8项行业标准,填补国内空白,为产业规范化发展奠定坚实基础。

产学协同与品牌升级成效显著。服务团在长治、咸阳建立2个协同创新组织,培训企业技术骨干500人次,撬动地方配套资金千万元,促进了产学研深度协同。助力打造的“晋芯守护”系列产品获得《科技日报》等主流媒体报道,品牌影响力显著提升。

社会效益显著。紫外消杀技术的应用减少化学消毒剂使用60%,有力保障公共卫生安全。服务团还协助企业提升专利、知识产权转化率至 40%,助力企业入选“国家知识产权优势企业”,实现经济效益与社会效益的双提升。

三、创新服务模式,探索发展新路径

服务团采用“调研-诊断-攻关-推广”闭环机制,提供需求导向的“四步法”精准服务,深入长治、咸阳等企业一线,梳理出重点技术需求、成果共30余项,联合中科院半导体所等单位攻克外延生长技术难题,推动中科潞安量产芯片性能达国际领先水平,精准满足企业技术需求。在人才培养上,推动山西中科潞安与山西大学共建 “紫芯班”,定向培养30名技术人才输送至企业,推动企业与高校共建实训基地,打造“理论学习+实践操作+技术创新”的全流程培养体系,构建产学研深度协同生态,为企业储备专业技术人才,为产业可持续发展注入源源不断的动力。

四、总结经验模式,推动产业新发展

作为中国科协主管的全国学会之一,在科协的悉心指导与有力协同下,服务团坚持“有限目标、提升实效”原则,积极推动问题难题解决取得实质性进展。一是长效服务机制。建立“产学研协同+青年专家蹲点”常态化服务,形成需求响应24小时机制,确保企业技术需求得到及时解决。二是数字化赋能。依托“科创中国”平台构建技术数据库,利用AI智能匹配系统将需求响应周期缩短至7天,对接效率提升50%,提高服务效率和精准度。三是标准化引领。协助行业标准制定,推动产业规范化发展,降低企业研发成本20%,为产业可持续发展提供有力支撑。

“科创中国”紫外半导体光源科技服务团以“技术攻坚+生态赋能”为核心,为国产半导体光源产业升级提供了可借鉴的“长治样板”。未来,服务团将继续深化跨区域协同与国际合作,助力中国技术走向全球产业链高端,为推动我国紫外半导体光源产业发展持续贡献力量。

(来源:中国电子学会“科创中国”紫外半导体光源科技服务团)