用青春和智慧保障国家水安全

——长三角水安全保障创新团队科研纪实

从古代的大禹治水,到现代的三峡大坝,古往今来,无数水利工程建设者用自己的智慧和汗水铸就了辉煌的历史篇章。

这里,我们将向您隆重介绍一支长期奋战在我国水利事业一线的科技队伍——南京水利科学研究院长三角水安全保障创新团队。

这是一支35岁及以下人员占比超过80%,由水利行业知名专家领衔,新水利菁英为主力,老、中、青科技骨干相结合,致力于我国防洪水力学、城市水力学、河湖保护与治理以及大数据与智慧水利等水安全保障领域研究的青春团队。

这支充满青春活力和科学精神的团队,为我国水利工程日新月异地发展做出了哪些创新和贡献呢?我们专访了团队领军人物南京水利科学研究院大数据与智慧水利研究中心主任范子武,听听他给我们带来哪些创新故事。

关注洪涝风险 支撑风险普查

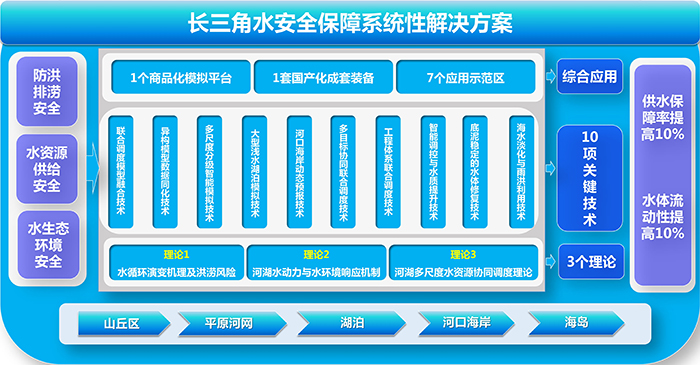

目前,长三角一体化发展已上升为国家战略,这意味着对水安全保障能力提出更高要求。《长江三角洲区域一体化发展水安全保障规划》提出的水安全保障“四大体系”建设任务中,第一便是共筑安全可靠的防洪减灾体系。

范子武告诉记者,他们团队长期从事流域洪水模拟、洪涝风险分析,先后完成了我国多个流域的洪水风险图编制工作,涉及6个省份,编制面积超过4万平方公里。

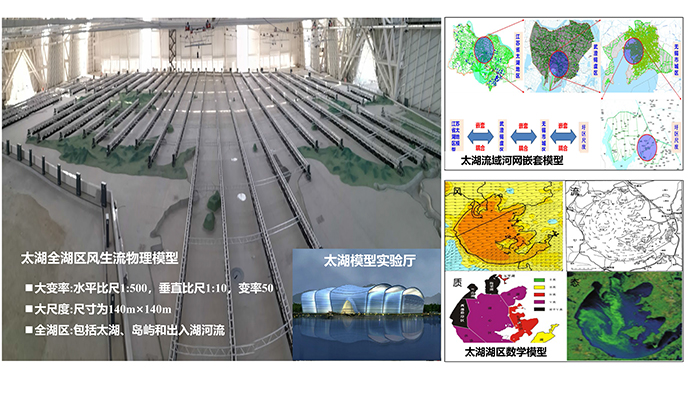

他说,团队全过程支撑第一次全国自然灾害综合风险普查,编制了覆盖江苏省全域的洪水风险区划及洪水灾害防治区划图,有效助力摸清流域区域风险底数、掌握洪水风险防治薄弱环节,突破平原河网多尺度分级智能模拟技术,构建江苏省太湖地区业务化应用的精细化河网模型,云服务模式推广至长三角、珠三角,为流域区域防洪规划修编及日常防汛工作提供决策支撑。

另外,范子武团队还针对郑州“7·20”极端暴雨导致的洪涝风险,提出了平原河网城市极端暴雨数值模拟方法及风险量化评估体系,在无锡、南京、江阴、连云港等城市广泛应用,实现了极端暴雨条件下城市淹没范围、淹没水深量化评估以及地铁、电力、通讯、交通路网等城市空间对象淹没风险预测。

在洪水调度与决策、防洪排涝与活水增流提质等方面团队取得突出成果。他们研发的“城市河网水环境提升理论技术创新与应用”“长三角地区水安全保障技术集成与应用”等相关成果已推广至长三角、珠三角、京津冀等国家战略区。

立足水环境治理 推动长效保障

针对我国城市河湖水质恶化、水体感官不佳、富营养化等问题,范子武说,他们创建了动力调控-强化净化-长效保障的城市河网水环境提升技术体系。

“我们将‘流水不腐’理念应用到城市水环境治理中,在城市水力学研究、破解城市水治理难题等方面成效显著,团队在苏州水环境治理中的突出成效使古城自流活水工程获苏州市‘十大民心’工程称号,吸引水利、环保、住建等部以及上海、浙江、广东等省市200多个批次代表团考察,发挥了全国性示范引领作用。”

据了解,那一年,范子武有200多天都在苏州古城开展现场调查,踏遍了这里的每一条河流,每一座泵闸。经过不断反复的现场调查、数字模拟、物理模型试验和原型观测,先后攻克了城市河网多源互补的水源保障技术、水位精准控制技术、流量水量配置等关键技术,以两座活动溢流堰激活全城水系,逐渐形成了城市河网畅流活水成套技术体系,在长三角、珠三角二十几个城市和城区得到应用。

在苏州,范子武带领团队研发了控源截污、活水扩面、清淤贯通、生态清水、长效管理,五位一体的综合治理技术体系。

针对苏州城区河网水系复杂、水利工程众多,闸泵堰联合调控难度大等问题,采用数学模型、配合大数据分析和人工智能等先进技术手段,开展工程群的联合调度研究,研发“联控联调”系统,把调度方案、经验、参数固化到一套计算机软件中,利用计算机来代替人进行调度,成功研制了城市河网区水环境联调联控系统。

利用这一系统,将苏州市中心城区78平方公里近百座闸、泵、堰联合成一个整体,进行统一调度,一键调度,就能将清洁的水源按需分配输送至不同河段,使苏州河道水体由Ⅴ-劣Ⅴ类提升至Ⅳ类,局部为Ⅲ类并维持至今,并极大降低高藻期苏州河网不受外界蓝藻胁迫,实现活水自流。这套系统大大提高了工程管理的精细化、监测时效性、预报精度和调度的精准程度。

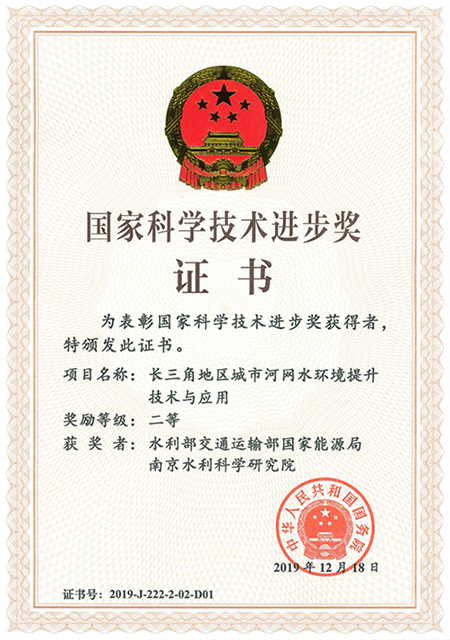

两项成果分别荣获2018年度水利行业最高奖“大禹奖特等奖”和2019年度国家科技进步奖二等奖。

长三角水安全保障创新团队还以科技创新全力保障杭州G20峰会核心区水质,连续七年保障进博会核心区水环境,尤其让进博会的“护馆河”小涞港从一条曾令沿岸居民苦不堪言“水都可以写毛笔字”的黑臭河道,摇身变成了进博会旁亮丽的“丝带”。

团队克服河道本底条件差、时间紧、任务重等种种困难,研发并建设装配式活动溢流堰,在区域内形成三级水位,促进水体持续循环流动。最终使2018年初仍是劣Ⅴ的小涞港区域水环境达到稳定健康状态,透明度达1.5米,水质稳定保持Ⅲ类以上。

范子武对记者说,这些技术创新及应用入选了国家“十三五”科技创新成就展,成果应用已逐渐覆盖长三角地区的上海市全域、江苏省全域、浙江省、安徽省等地,并逐渐推广至珠三角的深圳等地以及京津冀地区,近三年产生直接经济效益超28.4亿元,累计效益超50.6亿元,社会、经济与生态环境间接效益数百亿元。

服务重大战略 建设幸福河湖

为了贯彻落实绿水青山就是金山银山的理念,服务我国水利行业重大战略,长三角水安全保障创新团队基于我国河湖实际,牵头编制了水利部《河湖健康评价技术指南(试行)》,创新提出了全国河湖健康评价分区分类方案与健康档案指标体系,在全国全面推行应用。

团队还参与创建了幸福河湖建设成效评估指标体系,参与编制了《河湖幸福指数评价导则》国家标准。负责水利部河湖健康评价标准修订、河湖健康档案建立以及幸福河湖建设成效评估等工作,规范和指导了全国河湖健康评价与幸福河湖建设工作。为河北、山西、黑龙江、江苏、浙江等20多个省份作技术培训,有力推动水利部河湖健康评价、幸福河湖建设等标准规范与相关政策的贯彻落实。

聚焦核心技术 建设智慧水利

范子武介绍说,团队创新提出城市河网多尺度分级精细化智能模拟技术,建立了并行算法与异构模型库的流域-区域-城镇多尺度、管网-河网耦合的水文-水动力-水质模型,基本覆盖长三角地区、江西南昌、景德镇、广东深圳、东莞等地区,面积超4万平方公里,实现了快速、精准、自适应模拟,流域模型达4级河道构模精度,城市模型达6级河道精细化水平,水力参数模拟精度平均相对误差小于5%,水位绝对误差小于2厘米,实现了流域-区域、城市、圩区多场景业务应用的模型定制服务,研发了流域-区域动态洪涝风险图管理与实时预报预警系统、城市河网水环境提升联控联调平台,构建了流域-区域-城市水网多尺度分级智能模型,以定制服务模式提供数字孪生水利建设的核心“大脑”。创建物理模型-数学模型联合驱动的水文-水动力-水质-水生态模型理论框架,编制了江苏省地方标准《数字孪生水网建设总体技术指南》(DB32/T 4733-2024),构建了数字孪生通用平台,形成总体解决方案。

团队多项成果达到国际先进和国内领先水平,现有国家“百千万人才工程”1人,国务院政府特殊津贴1人;水利部领军人才1人、青年拔尖人才1人;江苏省“333人才工程”4人;江苏省双创博士1人;江苏省卓越博士后4人;江苏省优秀共青团员1人;1人被评为上海市“河道整治攻坚战优秀个人”。他们挥洒青春、汇聚智慧、把脉江河,充分展现了新时代青年科技团队的精神风貌和价值追求,以科技赋能长三角水安全蓝图,以智慧铸牢长三角水安全屏障,为我国洪涝灾害防御、城市水环境治理、幸福河湖建设、智慧水利管理等工作做出了突出贡献,得到了水利部、江苏省、上海市及相关地市县有关部门多次表彰,在长三角区域实现亲水宜居、洪涝无虞的征程中,有力发挥着科学技术的引领支撑和关键利器作用。