探索生态养殖新模式

——访广东省农业科学院动物科学研究所生态养殖学科带头人马现永

文/胡月

面对国家重大需求时,作为科研人员,他们思考的是如何开展前沿基础理论、共性关键技术研究,提高学科学术水平。

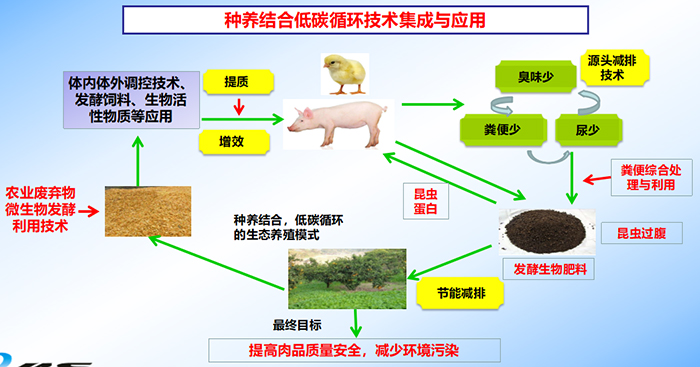

而广东省农业科学院动物科学研究所生态养殖学科带头人马现永思考的是,如何为我国畜禽养殖产业转型升级赋能,如何探索出既能保障畜禽肉品质量安全、又能减少环境污染新模式,进而走出一条绿色安全、低碳高效、环境友好型的生态养殖新道路。

不久前,记者就有关问题采访了马现永研究员。她告诉记者,他的研究团队主要从事畜禽养殖源头减排、过程控制、末端处理、种养结合低碳循环等生态养殖模式的研究与推广。

据马现永介绍,她们在提高饲料利用效率、非常规饲料资源开发、饲料发酵技术、养殖源头减少废弃物包括臭气的排放等方面做了大量的研发工作。

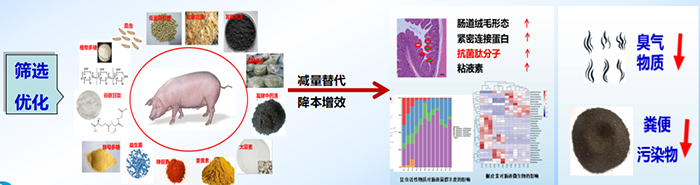

在养殖源头,团队通过筛选绿色、高效、安全的益生菌、植物提取物等,提高畜禽消化吸收功能、调控肠道菌群结构的臭气减排技术,缓解生猪的亚健康状况,提质降本增效,保障肉品质量与安全的同时,解决养殖过程中的臭气等污染物排放量大的问题,助力生态健康养殖。“我们的一项重要工作就是显著提高了饲料利用有效率,节省成本,料重比降低近10%,固体废弃物排放量减少10%,臭气减排50%以上,大大降低了养殖的臭气和固体废弃物排放,降低养殖后端环保处理压力的同时降低环境污染,从根本上解决养殖臭、成本高、饲料利用效率低的问题,助力低碳养殖,减少周围居民投诉。通过该项技术协助因养殖臭气排放严重被关停的企业复产。

在此基础上,研究团队还沿着生猪养殖全生命周期流程,建立生猪养殖碳汇核算体系与华南地区碳排放因子,研究全链条碳排放控制与低碳猪肉生产技术集成,降低碳排放15%以上。应用该项技术,生猪养殖臭气排放降低50%以上。在非常规饲料资源挖掘及粮食减量替代方面,团队挖掘非常规饲料原料并进行发酵处理,提高生猪的适口性与消化利用效率,并形成相应的粮食替代应用参数,进一步提升饲料利用效率,减少污染物排放的同时改善肉品质。团队定向筛选出高产生物酶菌株10个,降解抗营养因子菌株8个;建立资源型废弃物生物发酵饲料化生产工艺参数10余套,提高粗蛋白含量15%以上,降低粗纤维含量20%以上、降低抗营养因子60%以上。可替代28%豆粕或10%~40%的全价饲料,提高出栏率,改善猪肉肉色、大理石评分、风味等品质,节约粮食饲料原料,减少碳氮排放。目前,团队已发表相关文章100余篇,获授权发明专利20余件,入选省市主推技术4项,广东省科技进步二等奖、全国农牧渔业丰收奖二等奖、广东省农业技术推广奖一等奖各1项。

“我们创建昆虫过腹高值转化废弃物应用技术,实现养殖废弃物饲料化生产。”马现永说,采用昆虫过腹技术高值转化畜禽粪便为昆虫蛋白原料,畜禽粪便堆积量降低50%以上,挥发性有机物排放量减少80%以上,粪便中氮、磷、钾的去除率分别达55.1%、44.1%和52.8%。

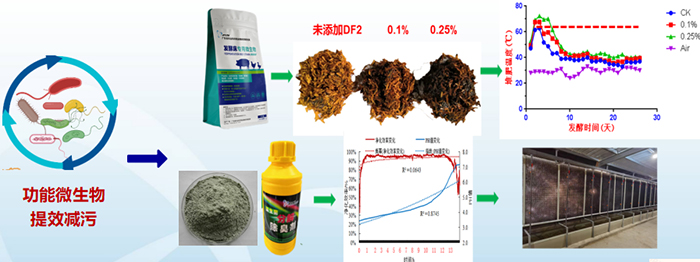

“我们首次协助企业建立餐厨废弃物饲料化生产工艺,实现餐厨废弃物多元化利用,餐厨废弃物添加微生物发酵,将大分子有机物转化为可吸收的小分子物质,提高氨基酸和蛋白质含量,改善餐厨废弃物适口性。发酵技术机械化程度和资源利用率高,易于规模化生产,该企业也成为全国首个“十四五”国家重点研发计划项目“餐桌剩余食物饲料化利用示范基地”。在生态健康养殖的基础上,团队成员对排出的废弃物进一步处理,固体废弃物做成高品质的有机肥或者通过养殖蚯蚓获得蚯蚓高蛋白物质,蚯蚓粪便可作为高品质的有机肥,从而实现高值转化。在废水处理方面,团队研发了废水高效除臭技术,能有效缓解养殖废水排放臭气污染环境及影响周围居民健康的问题。“我们团队挖掘耐高温微生物,提高养殖固体粪污熟化效率,减少发酵时长,解决养殖固体粪污处理难、效率低等产业问题,应用这项技术及产品,熟化效率提升了20%,氮损失降低30%,发酵周期缩短3天; 研究集成多元化臭气降解技术,能同时降解多种臭气物质,应用于养殖场中,降解氨气、硫化氢、粪臭素的效率提高50%,处理成本降低50%。”

在实现养殖各环节技术优化的基础上,团队成员构建种养结合低碳循环模式,大大提升三废处理的效率,降低成本,实现种植业与养殖业的有机结合,助力绿色低碳、安全高效健康养殖业的发展。

专家简介:

马现永 广东省农业科学院动物科学研究所副所长,研究员,院博士后工作站博士后导师、华中农业大学、华南农业大学、华南师范大学、湛江海洋大学、仲恺农业工程技术学院研究生导师。广东省现代农业产业技术体系饲料与环境岗位专家、农业农村部饲料质量安全监管专家、广东省畜禽肉品质量安全控制与评定工程技术研究中心主任、广东省生态养殖与产业技术创新联盟创建者、广东省动物生态健康养殖工程技术研究中心主任、广东畜牧兽医学会“杰出科技工作者”、院“十四五”新兴学科团队带头人。